「DX」とは、「デジタルトランスフォーメーション」の略称となります。

デジタルトランスフォーメーションとは、「テクノロジーの進化は、人々の生活を変化させ、豊かにしてくれる」という概念であり、スウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が2004年に提唱したことで知られています。

なぜ略称が「DX」なのかというと、 「Digital Transformation」の「Trans」の部分が、英国圏においては「X」と略されているからですね。

実際、現在の私たちの日々の生活は、情報技術の変革によって、大きく変わっています。

インターネットとスマートフォンの普及によって、今では私たちの生活スタイルがすっかり変わってきているのは、10年前、20年前を振り返ってみれば、誰しもが納得できることではないでしょうか。

DXとIT化の違い

現在の情報技術の進化というと、IT、つまりは「インターネットテクノロジー」のことがまず頭に思い浮かぶ人が多いかと思います。

それに比べると、 DXという言葉は聞き馴染みのない人が多い言葉かもしれなく、両者の違いについて明確に説明できる人はあまり多くないかもしれません。

私たちが日々接しているITとは、インターネットを使って情報を得たり、相互でやりとりをする手段のことです。

一方DXとは、そのようなITを使った仕組み、またはサービスをより便利に変革させていく流れのことを指しています。

DXはビジネスにおいての企業の方向性や、ITの変革を人々の生活において認知させていき、社会や日々の生活を豊かにしていくための仕組みのことです。

たとえるなら、DXとは「IT化を進めていくための道標」であるといっても良いでしょう。

DXとデジタイゼーション・デジタライゼーションの違い

企業におけるDXの意味合いは、ITによる情報技術を業務に取り入れ、企業価値を高めていくことによって、結果世の中、人の生活を豊かにしていくことを指しています。

単純に業務をIT化するということだけではなく、IT化することによって、より企業の価値を高めていくための「手段」に重きが置かれている訳ですね。

一方でデジタイゼーションとは、今まで アナログデータだったものを、デジタルデータに置き換える、ということを意味しています。

たとえば今までFAXで伝えてきていたことを、PDFのようなデジタル技術に切り替えたら、業務が効率化された、というようなことです。

また、似たような言葉としてデジタライゼーションがありますが、こちらは「デジタル技術でビジネスモデルを変化させることによって新たな利益や価値を生み出すこと」という意味合いになります。

デジタイゼーションはアナログデータをデジタルに置き換えるだけで業務プロセスを変化させているわけではありませんが、デジタライゼーションは業務プロセスそのものもデジタル技術によって変化させることを指しています。

欧米でのDXの定義

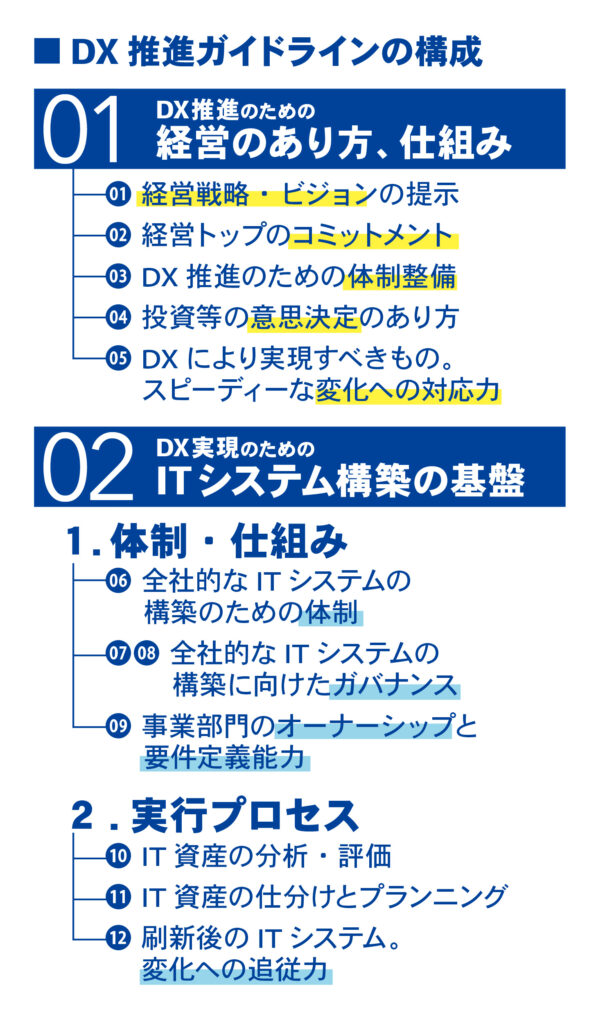

日本におけるDXの定義は、 経済産業省が2018年にガイドラインを公開したことによって、社会に浸透していきました。

内容を要約すると、「企業が顧客のニーズ、ビジネスの変化に対応するため、データとデジタル技術を活用し製品とサービス、ビジネスのモデルを変えていき、企業のあり方を変えてビジネスの優位を確立していくこと」となります。

一方で欧米の場合、前述したウメオ大学教授のエリック・ストルターマンが公開した論文によると、DXの定義は以下の様になっています。

- DXにより、情報技術と現実が徐々に融合して結びついていく変化が起こる。

- デジタルオブジェクトが物理的現実の基本的な素材になる。例えば、設計されたオブジェクトが、人間が自分の環境や行動の変化についてネットワークを介して知らせる能力を持つ。

- 固有の課題として、今日の情報システム研究者が、より本質的な情報技術研究のためのアプローチ・方法・技術を開発する必要がある。

引用元:Information Technology and The Good Life

ビジネス面で簡単にいうと、「スマートフォンやアプリによるビジネスの変化が、企業の根本的なあり方や、業績を変化させる」ということになります。

アプリ・システム開発のプロが開発のお悩みを解決します

アプリ・システム開発の6割が失敗すると言われています。クライアントのリピート率100%のリレイスにご相談ください。

\ まずは無料相談!1営業日以内に返信 /

目次

DX推進に取り組む理由

企業がDXの推進に取り組む理由を簡単に言うと、「デジタル化によって生産性を向上させ、今後も企業が生き抜いていくため」ということになります。

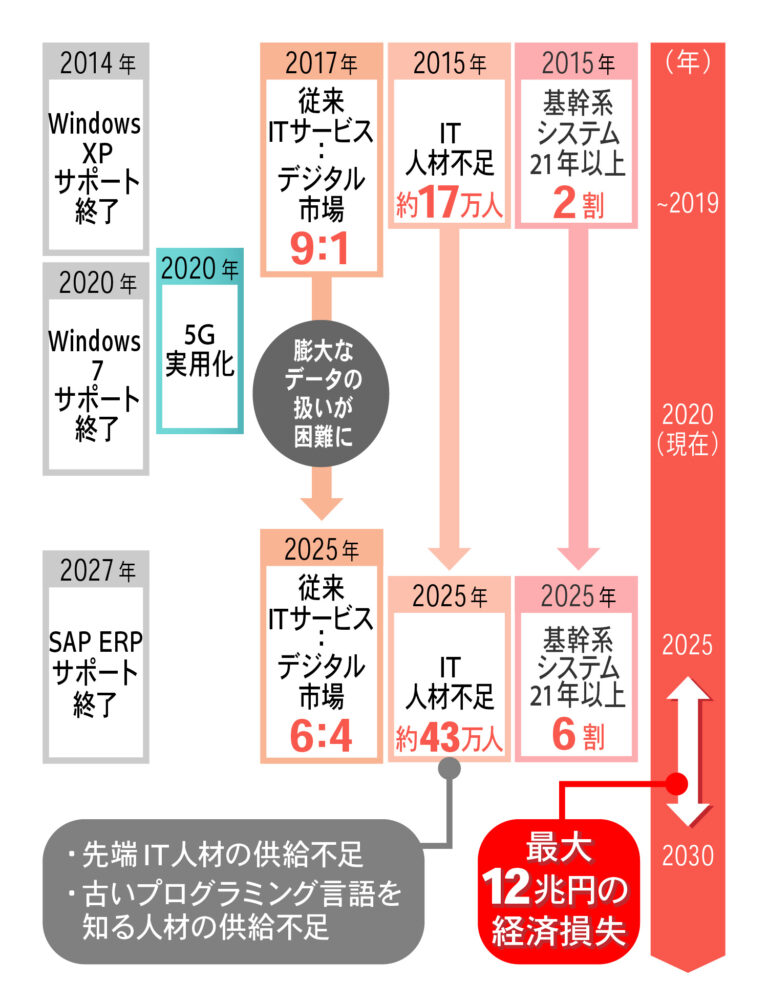

2025年の壁問題

経済産業省は2018年に「2025年の崖」についての報告書を公表し、注意を喚起しています。

「2025年の崖」についての内容を要約すると、「現在の多くの企業はシステムの老効果と、ブラックボックス化の問題を抱えているので、できるだけ早急に対応して欲しい」ということになります。

もしこの事態に対応できなかった場合には2025年には年間12兆円近い損害が日本において起こるだろうと予想されているため、早い段階でDX化を推進していく必要があるという訳です。

DXを後押しする法整備

日々のデジタル技術の進化とともに、日本におけるDXに対する法律も整備されていきつつあります。

日本における、デジタルに対する現在の法律は、「情報」を重点に置いたものとなっています。

ビジネスにおいては「人」「モノ」「お金」がもっとも重要な3つの要素と言われてきていましたが、近年それに加えて「情報」も追加されたことを考えると当然の話かもしれませんね。

政府による法整備として、2016年に施行された「官民データ活用推進基本法」があります。

こちらは官民が保有しているデータを活用することで、より豊かな社会の形成や新しい事業の創出、国際的な競争力を強化させるためのものとなっています。

続いて、「生産性向上特別措置法」が2018年に施行されました。こちらの法律ではビジネスにおける支援を目的として、データの活用と連携について定められています。

また、2019年には「情報処理促進法」が一部改正されました。こちらは情報処理システムをより戦略的に活用するためのものとなっています。

業務効率性の向上

デジタル技術の進化によって業務が効率化されて業務の生産性が向上していることは、日々働いていて誰しもが実感していることだと思います。

コロナの流行によるテレワーク化の推進や育児や介護といった問題にも対応する必要がありますし、余分なコスト削減やより優秀な人材の確保といったことへの対応も重要となっています。

市場の変化への柔軟な対応が可能

現在のビジネスでは、「モノ消費からコト消費への移行」と言われることが多くなりました。

これは商品やサービスそのものよりも「商品を買うことによって得られる体験」がより重視されるようになってきたということです。

企業はより魅力的な体験が欲しいという消費者の声に答えられるようになるため、世の中の人々のあらゆる「体験」についての大量のデータを蓄積し、商品やサービスのクオリティの向上をおこなっていく必要があります。

BCP (事業継続計画) の充実

企業が自然災害や大火災、テロ攻撃の損害を最小限にとどめ、中核となる事業の継続または早期復旧するための活動である BCPは、現在の日本において非常に重要な要素となります。

日本は地震や津波をはじめとする自然災害がとても多いので、出社が困難になってしまう状況が頻繁にあり、今後より厳しい状況になることも予測されます。

テレワークをはじめとするDX環境を準備してきた企業とそうでない企業とでは、その後の企業のあり方は大きく変わるものとなっていくことでしょう。

DX推進は、コロナによって加速している?

コロナ禍によって、日本におけるDX化への推進は大きく飛躍することとなりました。

現在では75%近い企業がDXの推進について取り組んでいて、以前からの環境と比べてその必要性を、多くの企業が感じているようです。

DXを推進する上での課題

日本における、DX推進に関する課題をここで見ていきましょう。

DXへの理解不足

多くの人にとっては、DX推進といっても「まずは何をやればいいのか?」と思ってしまうことが多いと思います。

「そもそものスタート地点が分からないので、そこから一向にDX推進の話が進まない」、という話を多くの企業からよく聞きます。

こうした場合は、DX推進を得意とする外部の企業に相談してみることが重要であると言えます。

既存システムのレガシー化

様々なシステムは年月と共に古くなっていきますが、クラウドをはじめとするDX推進による新しいデジタル技術は古いシステムとの相性が悪いということがよくあります。

また、既存システムを使い慣れている人にとって新しいシステムについて学ぶことを面倒に思ってしまうことがあるのもDX推進における懸念材料だと言えます。

ベンダー依存

製造元、販売供給元であるベンダーに多くのことを任せている企業は多く、社内にDX推進について詳しい人がいないというのも DX推進が遅れている 理由として挙げられます。

その結果、社内からDX推進についての提案があったとしてもうまく理解されず、ベンダーの人から提案があっても認識に齟齬が生まれたりベンダー側がうまく社内の状況を理解できないという状況になりやすく、結局既存のシステムのままの方が仕事がしやすいという結論になりやすくなってしまいます。

投資費用の不足

経済産業省の『DXレポート ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開』によると、日本企業のIT関連費用の80%近くはレガシーシステムの保守・運営のために使われていて、革新的な開発のためには使われにくい環境になっていると発表されています。

DX人材の不足

日本の多くの企業は、技術者をベンダーに依存していることもあって、社内に詳しい技術者をあまり抱えていません。

そして、現在では深刻なIT技術者の不足が懸念されていて、2030年には79万人のIT技術者不足になると言われています。

DX推進の手順

先述したように、DX推進をおこなうにあたって、「そもそも何をすればいいのか分からない」と思う人は多いと思います。

ここではDX推進の手順を紹介していきます。

ビジョン・経営戦略を明確にする

大前提として、DX推進をおこなっていくためには経営上層部にその理念を理解してもらう必要があります。

そのためにも、DX推進をおこなっていくうえでのメリットを明確にし、企業の経営にとってどのようなメリットがあるのかを説明できるようにしておきましょう。

経営層が主導的にDXを推進する

経営層がDXについて深い理解を示し、推進を進めていくことが業務を変えていく上でもっとも有効な方法となります。

DXのための予算の確保する

明確なビジョンを作ることで経営層の中でビジネスにおいて利点があるということが浸透したら、次はシステムの保守だけでなく今後の革新に繋がっていくための予算を確保します。

DX推進体制を整備する

予算に基づき、DX推進のための体制を構築していきます。

DX推進は何年もかける大規模な作業であり、担当として関わる人間の数も非常に多くなってしまいます。

また、DXを伴うIT技術については専門的な事柄も多いので、技術に長けた多くの専門の人間でチームを構成する必要があります。

現状分析と課題の把握をする

現在の社内のIT環境の分析を俯瞰的な目で見つめ、分析する必要があります。

社内で現在利用しているアプリケーションやシステムは企業ごとにまったく異なります。

また、それぞれの部署での連携についても考え、何をどう変えていくのか、変えていくにあたって必要なものは何かについて整理していきます。

既存システムと新しいシステムの噛み合いや、近い将来システムがまた老朽化していくことの準備についても、この時点で考えておきましょう。

外部の業者やツールを利用する

自社にとってどこを修正してどこを変更するべきかを分析できたら、次はそれをおこなうにあたってどのような業者に相談し、どのシステム・ツールを使うのが最適なのかを選定していきます。

業者やシステム、ツールにはそれぞれの特性があり、どれが最適なものなのかはその企業ごとにまったく異なってきます。

ここでは代表的なものを3つ紹介いたします。

タレントマネジメントシステム

タレントマネジメントシステムは、従業員全体の情報を一元管理するためのシステムです。 人事データを蓄積し、従業員の育成や配置に活かせるシステムであり、マネジメントのために欠かせないツールであるとも言えます。

RPAシステム

RPAシステムは「Robotic Process Automation」の略称であり、効率化のために業務プロセス、作業を自動化させるための技術となります。

普段おこなわれている単純な作業を自動化することによって業務効率が向上するほか、ヒューマンエラーを減らすことにも繋がります。

BIツール

BIツールは、「Business Intelligence Tool」の略称となります。

現在のIT化における膨大なデータを集積し、それをもとに分析を行うことで企業における経営面での意思決定をサポートするためのツールとなります。

紹介した3つのツールは、それぞれのツールを併用して活用することで、相乗的な効果を期待することができます。

成功している企業の共通点

ここでは、実際にDX推進をおこなっている企業の状況を、いくつか紹介していこうと思います。

セゾン情報システムズ

セゾン情報システムズでは、データを連携するための基盤として「DataSpider Servista」」を採用しています。

経費精算システムと会計システム、財務のリスク管理システムなどを連携させることによって、部署ごとの連携の際のミスを減らし業務量を3割弱削減することにも成功しています。

小松製作所

小松製作所では、「スマートコントラクション」というサービスを現在行っています。

これは測量や設計、施工計画、施工など、それぞれの工程のデータを共有し、労働者不足について悩んでいる建設業界の問題を解決するためのものとなっています。

新潟市の教育委員会事務局施設課

新潟市の教育委員会事務局施設課では、業務の効率化の向上のために現在法人向けのクラウドストレージである「DirectCloud-BOX」をを採用しています。

通常のメールでは添付するファイルの容量に上限があるため、共有フォルダにファイルを置いてダウンロードする形式にしたことで、必要な手間を少なくすることに成功しています。

| まとめ |

|---|

| DX推進に取り組む理由と推進する上での課題、そしてDX推進の手順と現在掲げている企業の現状について見てきました。DX推進は業務の効率化を大きく向上させることが期待できる分野ですが、日本の場合高齢化社会であることも相まって、他国と比べて遅れているという認識を持たれています。しかし、裏を返せば上手にDX推進をおこなうことができれば、他社と比べて優位に立つことが可能だとも言えます。テレワークをはじめとする働き方の変化もあり、今後のインターネットによる技術の向上も考えると、早めにDXについて取組み、推進させていくことを意識した方が良いかもしれません。 |

|